■週間スケジュール

血液透析は、月水金は午前午後の2部制・火木土は午前のみの1部制で行っています。腹膜透析外来は、血液浄化室にて随時行っております。

| 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |

| 午 前 | 須藤泰史 (9時~12時) |

大学医師 (9時30分~12時) |

須藤泰史 (9時~12時) |

森山貴弘 |

多田美穂 (腎臓内科) (9時~12時) |

| 午 後 | 手術・検査 | 手術・検査 | 手術・検査 | 手術・検査 | 手術・検査 |

平成14年つるぎ町立半田病院泌尿器科開設以降(H14~R4)の臨床統計を報告します。

(1)半田病院泌尿器科は、H14年6月より週1回の非常勤の体制で開設し、H15年6月より常勤化され、H20年5月より常勤医2名体制、H23年4月より、常勤医2名+非常勤医1名(週に1回半日パート)となり、H28年12月より常勤医3名体制となりましたが、H30年1月より常勤医2名+非常勤医1名(週1回)に戻り、令和2年4月から常勤医1名+非常勤医2名(週1回X2)、R3年4月からは、常勤医2名+非常勤医1名(週1回)となりR4年12月末に至っております。

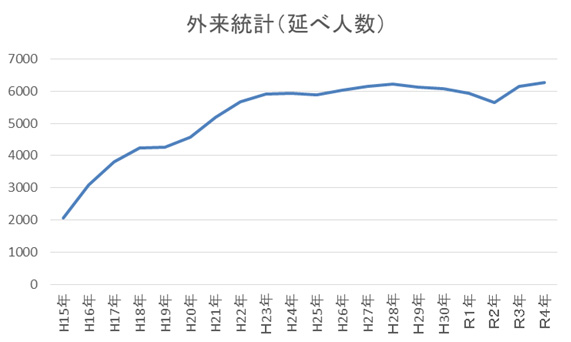

(2)外来延べ患者数は、H15年 2057名より、毎年増加し、H23年 5906名と年々増加となっています。以降は、H24年5932名、H25年5896名と横ばいになっておりました。H26年以降、6021名(H26)、6151名(H27)、6217名(H28)、と再びわずかに増加し、H29年からは6135名、H30年6089名と少しずつ減少、R1年5938名、R2年は5638名と引き続き減少傾向でしたが、R3年には10月に末日にランサムウェアによるサイバー攻撃で電子カルテが停止し、11月・12月に外来制限をかけましたが、6152名と増加になっておりました。R4年は6271名と微増しています。しかしながら、当院の医療圏の人口は減少傾向にあり、今後は、このあたりで推移しながら、将来的には、減少していく可能性があると思われます。

外来延べ患者数 H15~R4年

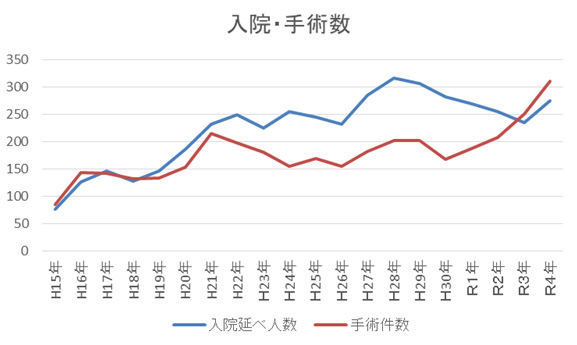

(3)入院患者数・手術件数は開設以来順調に増加しておりましたが、手術件数については、全身麻酔が必要な手術を要する患者・集学的治療が必要な患者に関しては、高次医療機関へ積極的に紹介する方針としておりますため、200件弱を推移しておりました。が、昨年、一昨年と増加に転じております。また、入院患者も横ばいから減少の状況になっておりましたが、少し回復してきています。しかし、過疎が進むエリアでもあることから、この程度(300名前後の入院患者数と年間200弱の手術件数)で、今後も、しばらくは推移したのち、減少するものと思われます。

(4)手術の内訳は、R4年では、経尿道的前立腺切除や膀胱腫瘍切除、また、尿管結石砕石などの内視鏡手術・処置が51.3%でした。腎不全関連(内シャント形成や腹膜透析カテーテル留置など)が次に多い14.2%でした。泌尿器科新専門医制度における連携施設診療実績に数えられる手術件数は108件でした。

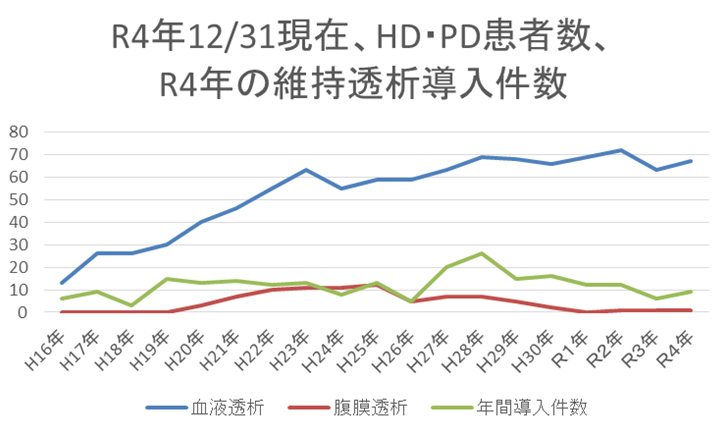

(5)血液浄化療法(血液透析・腹膜透析)は、H16年より診療を開始しております。今後も地域の要望も強く、増加するものと思われます。H28年12月に腎センター拡幅工事を完了し、血液透析用ベッド6床増床を致しました。R4年12月末日現在、血液透析は外来64名、入院3名の合計67名の治療を行っています。一方、腹膜透析は、次第に減少し1名となっております。R4年の1年間では、新規に9名を血液透析に導入いたしました。

図3 血液透析・腹膜透析及び維持透析導入患者数の推移

| 氏名 | 須藤 泰史(ストウ ヤスシ) |

| 所属科 | 泌尿器科 |

| 役職 | 病院事業管理者 |

| 卒業大学 | 徳島大学 |

| 所属学会 | 日本泌尿器科学会(専門医・指導医) 地域包括医療・ケア認定医 |

| 賞 | 平成11年4月 日本泌尿器科学会坂口賞 受賞 |

| 趣味 | ゴルフ、ギター、ランニング |

| メッセージ | 平成14年に週一回外来担当の非常勤医師として勤務して以来(平成15年より常勤医師として赴任)、症例が増加し、泌尿器科・透析医療に関しての地域のニーズが高いことを痛感しております。今後も、微力ながら、地域医療に貢献すべく努力いたします。 |

| 氏名 | 多田 美穂(タダ ミホ) |

| 所属科 | 内科 |

| 卒業大学 | 徳島大学 |

| 所属学会 | 日本内科学会 |

| 専門領域 | 腎臓内科、内科、透析 |

| 趣味 | B'z、ポケモンスリープ、弓道 |

| メッセージ | 4月よりお世話になる多田と申します。微力ながらこの病院に貢献できるよう尽力いたします。お役に立てそうなことがあればお気軽にお声かけください。どうぞよろしくお願いいたします。 |

| 氏名 | 森山 貴弘(モリヤマ タカヒロ) |

| 所属科 | 泌尿器科 |

| 役職 | 非常勤医師 |

| 卒業大学 | 産業医科大学 |

| 所属学会 資格 |

日本泌尿器科学会(専門医) |

| 専門領域 | 泌尿器科一般 |

| 趣味 | ドライブ・ツーリング |

| メッセージ | H28.12月よりお世話になっています。 尿路結石や男性の性の悩み(EDなど)は、生活習慣病と大きく関連していると言われています。泌尿器科の病気を通じて生活の質や健康づくりについて考えていきましょう。お気軽にご相談下さい。 |